概述

- 定义:足三里穴属足阳明胃经,为胃下合穴,具有和胃健脾、通腑化痰等功效。

- 位置:在小腿外侧,犊鼻下3寸。

- 主治:呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹等病症。

足三里穴属足阳明胃经,在小腿外侧,犊鼻下3寸,为胃下合穴,该穴出自《灵枢·本输》。“足”指足部,“三里”指穴内物质作用的范围,指胃经气血物质在此形成较大的范围。本穴物质为犊鼻穴传来的地部经水,至本穴后,散于本穴的开阔之地,经水大量气化上行于天,形成一个较大气血场范围,如三里方圆之地故名“足三里” 。

中医师如何定位足三里穴?

- 在小腿外侧,犊鼻下3寸,胫骨前嵴外1横指处,犊鼻与解溪连线上。

- 取穴距离采取手指同身寸定位法中的横指同身寸法进行取穴,即被取穴者手指四指并拢,以其中指中节横纹为准,其四指的宽度作为3寸。

- 犊鼻与解溪均属足阳明胃经,采用体表解剖标志定位法,犊鼻在膝前区,髌韧带外侧凹陷中;解溪在踝区,踝关节前面中央凹陷中,踇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。

如何快速定位足三里穴?

- 取坐位,同侧手虎口围住髌骨上外缘,余4指向下,中指指尖处即足三里穴。

- 简便取穴的方法只适合日常养生防病时运用。如果使用穴位进行治疗,则需要使用精准取穴。

足三里穴附近有哪些组织?

足三里穴在胫骨前肌、趾长伸肌之间,浅层分布有腓肠外侧皮神经;深层分布有腓深神经肌支,胫前动脉;小腿骨间膜深面有胫神经,胫后动、静脉分支或属支。

功效作用

足三里穴具有和胃健脾、通腑化痰、升降气机等功效,为保健要穴;通过针刺操作可用于治疗慢性胃肠炎、胃或十二指肠溃疡等引起的不适病症。

如何对足三里穴进行治疗操作?

- 直刺1~2寸。

- 针刺前,医生应对相关器具与操作手进行消毒,观察患者的机能状态和体质状态,确定相关治疗量。

- 针感以局部酸胀为宜。寒则补而灸之,热则泻针出气或水针。

- 患者空腹、饱⻝、极度疲劳、精神过度紧张、有凝⾎功能障碍,或⽪肤有感染、溃疡,瘢痕等不适合进⾏针刺治疗。

- 注意,针刺必须由专业中医师操作进行,切勿自行操作。

足三里穴的作用功效是什么?

通经活络、和胃健脾、通腑化痰、升降气机、疏风化湿、扶正祛邪。

足三里穴主治哪些病症?

- 胃肠病症:胃痛、呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、泄泻、便秘、痢疾、疳积及慢性胃肠炎、胃或十二指肠溃疡、急慢性胰腺炎、细菌性痢疾、阑尾炎等。

- 呼吸道病症:心悸、气短、虛劳贏瘦、咳嗽、痰多、鼻疾、耳鸣、支气管哮喘等。

- 外科病症:乳痈、下肢麻痹、膝胫酸痛、坐骨神经痛,膝关节及周围软组织疾患等。

- 其他病症:如癫狂、中风、脚气、水肿、肝炎、休克、高血压、内脏下垂、白细胞减少症,精神分裂症,动脉硬化,面神经麻痹等。

生活保健

足三里穴在日常保健中常可通过合理按摩、艾灸、刮痧、拔罐等手法改善呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹等病症,具体操作建议在中医师指导下进行。

如何对足三里穴进行按摩?

- 长期坚持按摩足三里穴,可改善消化不良、下肢痿痹、下肢不遂等症状。

- 将手掌打开,轻握住腿部,用拇指指腹垂直用力按压足三里穴,每天按摩5~10分钟,每分钟按压15~20次。

- 按摩力度由轻至重再至轻,至局部有胀痛感即可。

如何对足三里穴进行艾灸?

- 在医生指导下艾灸足三里穴,可以改善呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹等病症。

- 艾炷直接灸,每次5~7壮,每日1~2次。患者取仰卧位,在足三里穴皮肤上涂抹一层凡士林。以使艾炷黏附在皮肤上,避免艾炷脱落。在穴位上放置小艾炷,用火柴点燃,让其自燃,至艾炷燃近皮肤或有灼痛感时,镊子移去未燃尽的艾炷,继续施第二壮。

- 艾条温和灸5~10分钟,每日1次。手执艾条以点燃的一端对准穴位,距离皮肤2~3厘米,以感到施灸处温热、舒适无灼痛为宜。

- 对于昏厥、局部知觉迟钝的患者,医者可将食、中两指分开置于施灸部位两侧,以医者手指感知患者局部受热程度,以便及时调节艾条与穴位的距离,防止烫伤。

如何对足三里穴进行拔罐?

- 通过拔罐操作可以缓解呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹等病症。

- 用拔罐器将气罐吸附在足三里穴上,留罐15分钟,以被拔罐部位充血,少量瘀血被拔出为度。

- 拔罐手法要熟练,动作要轻、快、稳、准。留罐过程中如出现拔罐局部疼痛,可减压放气或立即起罐。起罐时不可硬拉或旋转罐具,以免引起疼痛,甚至损伤皮肤。

如何对足三里穴进行刮痧?

- 通过刮痧操作可缓解呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良等病症。

- 从上而下进行面刮法治疗,用刮板的1/3边缘接触皮肤,刮板与刮拭皮肤的方向呈30~60°角,短距离刮拭足三里穴区或对足三里穴进行点压、按揉,以潮红发热为度,隔天一次。

- 刮痧时应闭风,注意保暖;出痧后饮热水,并适当休息;出痧后24小时内忌洗浴;不要刻意追求出痧。

足三里穴保健时有哪些注意事项?

足三里穴位于腿部,这个部位很容易受伤,因此,如果足三里附近有伤则不宜进行按摩、刮痧等操作,以免牵扯到患处,加重伤痛。

穴位配伍

足三里穴常配伍脾俞、中脘、内关、肾俞、天枢等穴。

足三里穴常与哪些穴位配伍?

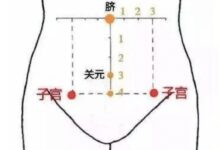

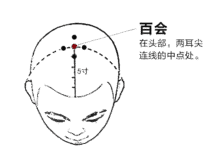

- 配百会、气海、脾俞、中脘,治脾虚气陷之内脏下垂(胃下垂、肾下垂等)。

- 配脾俞、气海、肾俞、天枢,治脾虚慢性泄泻。

- 配中脘、内关、公孙,治胃脘痛、反胃呕吐。

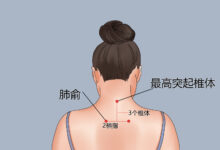

- 配大椎、气海、肝俞、脾俞、三阴交,治贫血虚弱。

- 配丰隆、三阴交、阴陵泉、内关、中脘,治痰湿中阻之眩晕。

- 配脾俞、三阴交、神门、心俞,治心脾不足之心悸。

- 配脾俞、胃俞、肝俞、肾俞、阳陵泉、髀关、风市,治足痿。

- 配梁丘、肩井、太冲、合谷、膻中,治乳痈。

- 配阴陵泉、悬钟,具有清利湿热的作用,可用于缓解痛风性关节炎的脚部肿痛。

- 配三阴交、太冲,能降逆理气、化湿排浊,促进尿酸代谢,减缓痛风的疼痛不适,减少痛风石形成。

源流发展

足三里穴属足阳明胃经之合穴,出自《灵枢·本输》,其中将足三里穴称为“下陵”、“三里”,在《圣济总录》中才正式命名为足三里。古代足三里就已经作为治疗胃痛和便秘的手段,在调理脾胃方面功效明显。现代足三里穴在临床中主要用于消化、内分泌、呼吸等多个系统疾病的治疗。

足三里穴在中医古籍上有何记载?

- 《子午流注说难》:“三里穴名,手足阳明皆有,名同穴异,继起针灸家增一足字以别之。盖阳明行气于三阳,里者,宽广之义。古“井田制”,九百亩为方里。盖胃为水谷之海,大肠、小肠、三焦,无处不到也,六腑皆出足之三阳,上合于手,故《本输》篇称之曰下陵三里,为高必因丘陵,大阜曰陵,高于丘也。陵冠一“下”字,盖足三里穴不如手阳明三里之高上,手三里又不如足三里之敦阜。且也,足太阴脾合于膝内阴之陵泉,足少阳胆合于膝外阳之陵泉,皆高于足阳明胻骨外之三里,故正其名曰下陵三里。其穴可针一寸,肥人可针一寸二分。如足下病风毒,可尽量多灸。”

- 《扁鹊神应针灸玉龙经》:“三里,为合土。在膝下三寸,胻骨外廉两筋间,以大指次指圈其膝盖,中指尽处是穴。举足取。”

- 《灵枢·四时气第十九》:“著痹不去,久寒不已,卒取其三里,骨为干。肠中不便,取三里……善呕,呕有苦,长太息,心中憺憺,恐人将捕之,邪在胆,逆在胃,胆液泄则口苦,胃气逆则呕苦,故曰呕胆。取三里以下胃气逆,则刺少阳血络以闭其胆逆,却调其虚实,以去其邪……小腹痛肿,不得小便,邪在三焦约,取之太阳大络,视其络脉与厥阴小络结而血者,肿上及胃脘,取三里。”

- 《灵枢·五邪》:邪在脾胃,则病肌肉痛。阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣腹痛。阴阳俱有余,若俱不足,则有寒有热,皆调于三里。

网站声明:本站内容不构成专业医疗建议,仅作科普用途,具体病症请咨询中医师或相关医疗机构。

文章名称:《足三里穴》

文章链接:https://www.aijiu8.top/433.html

本站所有内容来源于网络公开信息,经整理后用于艾灸康知识分享,仅供学习交流使用,如有侵权请联系删除。

文章名称:《足三里穴》

文章链接:https://www.aijiu8.top/433.html

本站所有内容来源于网络公开信息,经整理后用于艾灸康知识分享,仅供学习交流使用,如有侵权请联系删除。