什么是阿是穴?——中医理论中的“以痛为腧”

在中医学的经络理论中,穴位是人体气血运行的重要节点,也是针灸、推拿等疗法的核心依据。而在众多穴位分类中,“阿是穴”是一种特殊而重要的类型。

阿是穴,又名不定穴、天应穴、压痛点,其最大特点是“随病而定”,没有固定的名称和位置。正如古人所言:“有痛便是穴”,阿是穴的选取方法即是以痛为腧,根据患者的疼痛或异常反应点来确定治疗部位。

一、阿是穴的起源与发展

“阿是穴”这一术语最早见于唐代著名医家孙思邈的《备急千金要方·灸例》中。书中指出:“人有病痛,即令捏其上,若里当其处,不问孔穴,即得便快或痛,即云阿是,灸刺皆验。”这标志着阿是穴作为临床实用取穴法的正式确立。

“阿是”二字源于古汉语中对疑问句的表达方式,意为“是不是?”、“对不对?”。医生在按压患者身体时,若病人感到酸、麻、胀、痛、快感等特殊反应,并回应“阿是”,则此点即为阿是穴。

二、阿是穴的基本性能

阿是穴并非固定存在于人体上的穴位,而是机体在疾病状态下临时显现的一种病理反应点。它具有以下几个基本功能:

1. 反应病候

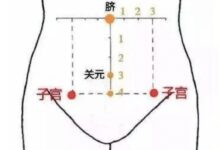

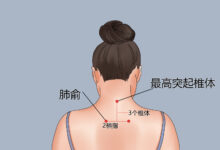

阿是穴能反映体内脏腑、筋骨、肌肉等病变的存在。例如颈椎病常在病变棘突水平两侧出现压痛点;肩周炎多在肩部周围形成敏感区域;腰椎间盘突出症可在相应棘突旁发现反应点。这些阿是穴往往是疾病在体表的投影。

2. 聚结反应物

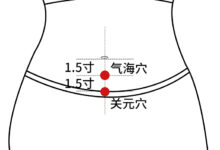

除了疼痛之外,部分阿是穴还会伴随皮下条索状、圆形、椭圆形等形态的反应物。如胃痛时腹部可触及条状结节,肠痛时常在小腹出现椭圆状硬块。这些反应物的大小与病程长短密切相关:病程越长,反应物越明显;急性病症则可能仅有疼痛而无实体结节。

3. 随病消长

阿是穴并非恒定不变,而是随着病情的发展呈现出动态变化。病轻则反应小,病重则反应大;病程短者反应轻微,病程长者反应强烈。治疗过程中,阿是穴的疼痛程度和反应物会逐渐减轻甚至消失,成为判断疗效的重要参考指标之一。

4. 主治相关疾病

阿是穴不仅能反映疾病,更重要的是具有显著的治疗作用。早在《黄帝内经》中就提出“以痛为输”的原则,强调疼痛即是治疗点。现代临床广泛将阿是穴用于各种局部疼痛性疾病(如颈肩腰腿痛)、躯体疾病及内脏疾病的辅助治疗。

三、阿是穴的取穴方法

阿是穴的取穴讲究“面—点—线”结合:

- “面”: 指病痛的大致范围,是寻找阿是穴的基础区域。

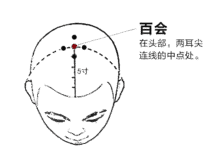

- “点”: 在“面”的范围内通过按压寻找最敏感的反应点,需询问患者是否感到酸、麻、胀、痛或舒适。

- “线”: 根据症状所属经脉,在相关经络上寻找其他反应点或经典穴位进行配合治疗。

因此,阿是穴不仅限于病灶局部,也可能出现在远离病位的部位,体现出中医“循经取穴”、“远端取穴”的思想。

四、阿是穴的临床应用

阿是穴的应用手法多样,主要包括:

- 按揉法: 适用于自我保健,如缓解眼部疲劳、头痛、肩颈僵硬等。

- 针刺法: 常用于治疗肌肉筋骨疼痛、神经痛等疾患。

- 艾灸法: 多用于虚寒性疾病,如胃脘痛、腹泻、慢性腰痛等。

- 刺络放血: 对于瘀血阻络、热毒壅盛等情况效果显著。

此外,阿是穴也广泛应用于现代康复医学中,如软组织损伤、运动劳损、慢性疼痛综合征等的调理与治疗。

五、阿是穴的现代研究与意义

近年来的研究表明,阿是穴往往与肌筋膜触发点、神经末梢密集区、局部代谢产物积聚区域密切相关。其存在提示了机体对病理刺激的局部适应性反应机制。

从中医整体观出发,阿是穴体现了“内外相应”、“以表知里”的诊断思维,也体现了“通则不痛,痛则不通”的治疗理念,是中医辨证施治、个体化治疗的具体体现。

六、结语

阿是穴虽无固定名称和位置,但却是中医临床实践中极为重要的一类穴位。它既是疾病在体表的反应点,又是治疗的关键部位,具有高度的灵活性和实用性。

无论是专业医师还是普通民众,掌握阿是穴的基本原理和应用方法,都能在日常保健与疾病治疗中发挥积极作用。

正如《素问》王冰注所言:“不求穴俞,而直取居邪之处,此类皆阿是穴也。”——哪里有病,就在哪里治疗,这就是阿是穴最本质的医学价值。

文章名称:《阿是穴》

文章链接:https://www.aijiu8.top/876.html

本站所有内容来源于网络公开信息,经整理后用于艾灸康知识分享,仅供学习交流使用,如有侵权请联系删除。