概述

- 定义:属任脉,具有理气止痛、行气解郁、降逆止呕的功效。

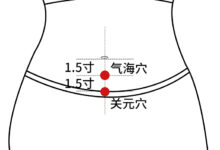

- 位置:膻中穴在胸部,横平第4肋间,前正中线上。

- 取法:取仰卧位,在前正中线上,两乳头之间,平第四肋间隙即是膻中穴。

- 主治:咳嗽、气喘、胸闷、心痛、心悸、呕吐、呃逆、噎膈、产后乳少,乳痈、乳癖等疾病。

膻中穴在胸部,是任脉上的腧穴,为心包之募穴、八会穴之气会。胸中两乳间曰膻,该穴在两乳间,前正中线处,故名膻中。

中医师如何定位膻中穴?

在胸部,横平第4肋间隙,前正中线上。

如何快速定位膻中穴?

- 取仰卧位,在胸部,两乳头之间,前正中线上,平第四肋间隙。

- 简便取穴法为针灸临床实践中创建的较为简便易行的取穴方法,临床采用本法时可结合骨度分寸取穴法、体表标志取穴法、手指同身寸法以准确定位。

膻中穴附近有哪些组织?

膻中穴在胸骨体上,主要布有第4肋间神经前皮支和胸廓内动、静脉的穿支。

功效作用

膻中穴具有理气止痛、行气解郁、降逆止呕等功效。可用于治疗咳嗽、气喘、胸闷、心痛、心悸、呕吐、呃逆、噎膈、产后乳少、乳痈、乳癖等疾病。

如何对膻中穴进行治疗操作?

- 平刺0.3~0.5寸。

- 此穴不宜深刺,须严格控制进针的深度、角度和方向,以防刺伤内脏。

- 针刺施术前,医生会对施术部位、相关器具进行消毒,根据患者病情确定治疗方案。

- 患者处于极度饥饿、疲劳,精神过度紧张,常有自发性出血或出血不止,局部皮肤有感染、溃疡或瘢痕症状等情况,不宜行针刺治疗。

- 注意针刺必须由专业中医师操作进行,切勿自行操作。

膻中穴的作用功效是什么?

理气止痛、行气解郁、降逆止呕等。

膻中穴主治哪些病症?

- 胸肺气机不畅:如咳嗽、气喘、胸闷等。

- 心疾:心痛、心悸等。

- 乳疾:如产后乳少,乳痈、乳癖等。

- 胃气上逆:呕吐、呃逆等。

- 其他方面疾病:如肋间神经痛、心绞痛、乳腺炎等。

生活保健

膻中穴在日常保健中可缓解咳嗽、气喘、胸闷、心痛、噎膈、呃逆等症状,患者可在医生指导下,通过按摩、艾灸、拔罐、刮痧等方法以达到宽胸理气的效果。

如何对膻中穴进行艾灸?

用艾灸对膻中穴进行温和灸10~15分钟,给穴位以温热的刺激,每天1次,可缓解咳嗽、气喘、胸闷、心痛等症状。具体操作为:

- 患者取卧位,医者点燃艾条后将对准膻中穴,距离穴位皮肤位置2~3厘米处进行熏灼,以局部皮肤出现红晕为度。

- 艾灸过程中若患者感觉灼热难以忍受,可将艾条稍抬起或于穴位附近行回旋灸,待局部灼热缓解后,继续回位做温和灸;若过程中感觉热度不够,可将艾条稍放低,待艾热较明显时则回位继续灸法操作,注意此间多询问患者感觉以免烫伤。

- 艾灸过程中观察燃烧后的灰烬较多时,应及时清理,避免灰烬掉落引起烫伤。如遇局部知觉减退或小儿等,医者可将食、中指至于施灸部位两侧以感知局部受热程度,防止烫伤。

膻中穴常与哪些穴位配伍?

- 配定喘、天突,宽胸宣肺降气,治哮喘、胸痛。

- 配少泽、乳根、足三里,理气通乳,治乳汁过少。

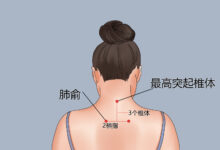

- 配心俞、内关、理气通络宁心,治心绞痛。

- 配中脘、气海,降气和胃,治呕吐。

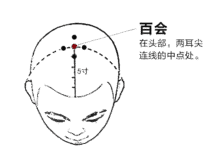

- 配百会、气海,益气升阳,治气虚。

源流发展

膻中穴最早见于《灵枢经》,古籍记载膻中穴是宽胸顺气的常用穴。现代研究表明膻中穴可治疗急突发性呼吸急速症、产后缺乳、心肌缺血、急性腰扭伤、中风后抑郁等疾病。

膻中穴在中医古籍上有何记载?

- 《针灸甲乙经》:“咳逆上气,唾喘短气不得息,口不能言,膻中主之”。

- 《针灸大成》:“(膻中)主上气短气,咳逆,噎气,膈气,喉鸣喘嗽,不下食,胸中如塞,心胸痛,风痛,咳嗽、肺痈唾脓,呕吐涎沫,妇人乳汁少”。

- 《玉龙歌》:“哮喘之症最难当,夜间不睡气遑遑,天突妙穴宜寻得,膻中着艾便安康”。

- 《百症赋》:“膈痛饮蓄难禁,膻中、巨阙便针”。

网站声明:本站内容不构成专业医疗建议,仅作科普用途,具体病症请咨询中医师或相关医疗机构。

文章名称:《膻中穴》

文章链接:https://www.aijiu8.top/796.html

本站所有内容来源于网络公开信息,经整理后用于艾灸康知识分享,仅供学习交流使用,如有侵权请联系删除。

文章名称:《膻中穴》

文章链接:https://www.aijiu8.top/796.html

本站所有内容来源于网络公开信息,经整理后用于艾灸康知识分享,仅供学习交流使用,如有侵权请联系删除。